Projekt

Das Einstein-Teleskop

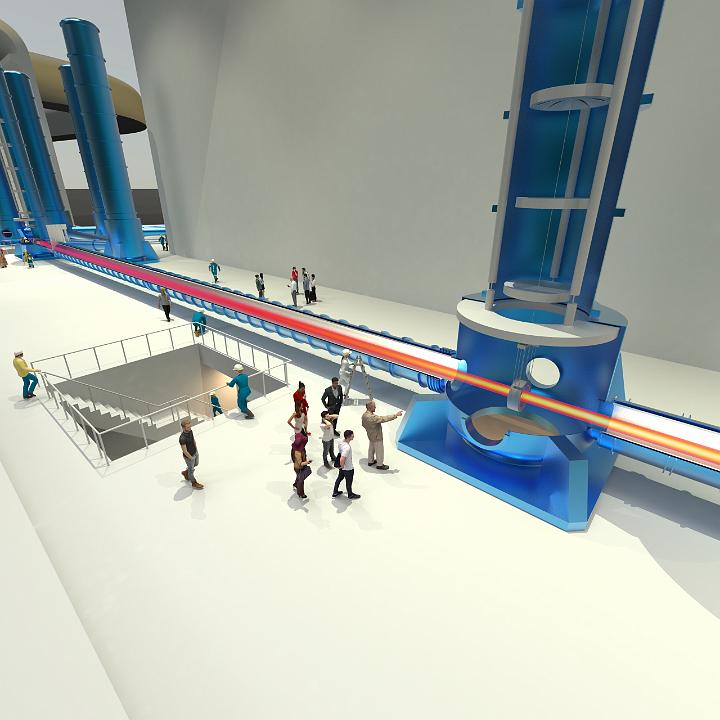

Das Einstein-Teleskop (ET) ist ein geplantes unterirdisches Gravitationswellenobservatorium der dritten Generation. Es baut auf dem Erfolg der gegenwärtigen laserinterferometrischen Detektoren Advanced Virgo, Advanced LIGO und KAGRA auf.

Das Einstein-Teleskop wird aufgrund der längeren Arme der Interferometer und vieler neuer Technologien sehr viel empfindlicher sein. Zu den neuen Technologien gehören unter anderem ein kryogenes System zur Kühlung einiger der wichtigsten Optiken auf 10-20 K, neue Quantentechnologien zur Verringerung der Lichtfluktuationen und eine Reihe infrastruktureller und aktiver Dämpfungssysteme zur Verringerung von Umweltstörungen.

Neben der für ET geplanten Dreiecksform, die aus zwei ineinander verschränkten Detektoren besteht, wird auch ein alternatives Detektorsystem diskutiert, das aus zwei auf Europa verteilten L-Förmigen Detektoren besteht, ähnlich den LIGO-Detektoren in den USA.

Mögliche ET-Standorte und die ESFRI-Roadmap

Für den Bau des Einstein-Teleskops sind drei europäische Regionen in der engeren Auswahl:

- Die Euregio Maas-Rhein im Grenzgebiet von Belgien, Deutschland und den Niederlanden.

- Die italienische Insel Sardinien.

- Die sächsische Lausitz im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien.

Über den Standort von ET wird voraussichtlich 2026/2027 entschieden. Geplant ist ein unterirdisches Observatorium in etwa 200 bis 300 Metern Tiefe, um störende Umwelteinflüsse von seismischer und menschlicher Aktivität zu minimieren.

ET ist ein Gemeinschaftsprojekt zahlreicher europäischer Staaten, Forschungsorganisationen und Universitäten. Es steht für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wissenschaftliche Exzellenz und technische Innovation. Die Europäische Union unterstützt das Vorhaben im Rahmen der Europäischen ESFRI Roadmap, in die ET 2021 aufgenommen wurde.

„Diese positive Entscheidung ermöglicht es den europäischen Gravitationswellenforschenden nun, die detaillierten Planungen und die Standortentscheidung zügig voranzutreiben. Ich freue mich sehr auf ET, da es ein integraler Bestandteil des aufstrebenden Feldes der Multi-Messenger-Astronomie sein wird.“

Harald Lück von der Leibniz Universität Hannover (LUH) und dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut, AEI)

Die Gravitationswellengemeinschaft in den USA entwickelt ein eigenes Detektorkonzept der dritten Generation, dem Cosmic Explorer (CE), das mit dem Einstein-Teleskop ein künftiges globales Detektornetz bilden wird.