Forschung

Gravitationswellen

Gravitationswellen sind eine wichtige Vorhersage von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Danach erzeugen beschleunigte Bewegungen großer Massen Kräuselungen in der Raumzeit, die sich noch in großer Entfernung als winzige Abstandsänderungen zwischen Objekten zeigen. Doch selbst Gravitationswellen, die von äußerst energiereichen astrophysikalischen Quellen – wie Sternexplosionen oder verschmelzenden schwarzen Löchern – erzeugt werden, verändern die Länge einer 1km langen Messstrecke nur um den Tausendstel Durchmesser eines Protons (1018 Meter).

Albert Einstein nahm an, die von Gravitationswellen verursachte Dehnung oder Quetschung der Raumzeit sei viel zu klein, um sie je nachzuweisen zu können. Doch 100 Jahre nach seiner Vorhersage, am 14. September 2015, gelang dies dennoch. Denn die modernen Gravitationswellen-Detektoren haben heute die erforderliche Empfindlichkeit erreicht, die Voraussagen zu erwartender Signale sind hochpräzise, die Methoden der Datenanalyse ausgereift.

In interferometrischen Gravitationswellen-Detektoren wird Laserlicht durch kilometerlange, senkrecht zueinander angeordnete Vakuumröhren geschickt, um hochpräzise die Position von Spiegeln an den Röhrenenden zu vermessen. Nach Einsteins Relativitätstheorie ändert sich der Abstand der Spiegel minimal, wenn eine Gravitationswelle den Detektor durchläuft. Längenänderungen von weniger als dem Zehntausendstel eines Protondurchmessers (10-19 Meter) lassen sich so nachweisen. Die Empfindlichkeit der Gravitationswellen-Detektoren nimmt mit der Länge der Messstrecke zu.

Mit effizienten Datenanalyse-Methoden werden die von den Gravitationswellen-Observatorien gemessenen Daten in einem weltweiten Netzwerk von Großrechnern analysiert. Damit die Gravitationswellen im großen Datenstrom aufgespürt werden können, entwickeln die Wissenschaftler*innen für die zu erwartenden Signale verschiedener Quellen von Gravitationswellen maßgeschneiderte Datenanalyse-Algorithmen und implementieren diese auf Großrechnern.

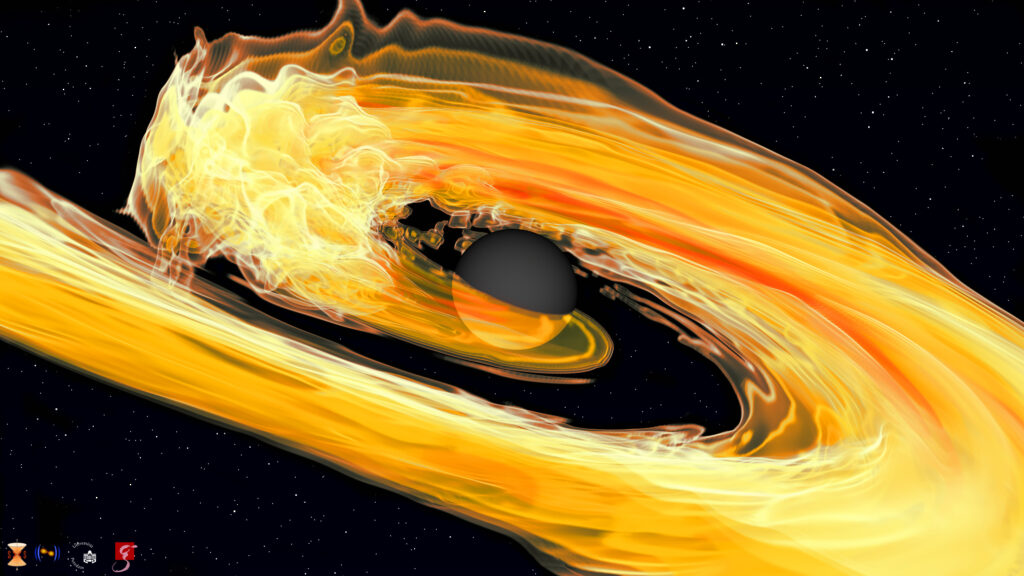

Hochgenaue Modelle von Gravitationswellen sind erforderlich, um Gravitationswellen-Signale aus den Detektordaten herauszufiltern. Die Entwicklung solcher Wellenformmodelle erfordert eine detaillierte Kenntnis der Quellen. Die Signale werden auf Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie berechnet und in die Datenanalyse implementiert. Die Modelle der Gravitationswellen-Signale sowie Simulationen ihrer Quellen tragen wesentlich dazu bei, Gravitationswellen beobachten und interpretieren zu können. So gelingt es, einzigartige astrophysikalische und kosmologische Informationen aus den beobachteten Wellenformen zu erhalten und die fundamentalen Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie zu überprüfen.

Die bisherigen Messungen von Gravitationswellen haben gezeigt, welches Potenzial in der Gravitationswellen-Astronomie steckt. Mit der aktuellen, zweiten, Detektorgeneration ist es gelungen, das Fenster zum bisher unzugänglichen Universum zu öffnen. Jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen.

Das Einstein-Teleskop wird über eine deutlich höhere Reichweite verfügen, einen größeren Ausschnitt des Universums beobachten und Informationen über seine Frühzeit liefern. Durch die extreme Empfindlichkeit und das breite Frequenzband von ET werden alle verschmelzenden stellaren und mittelschweren Schwarzen Löcher über die gesamte Geschichte des Universums hinweg zugänglich sein. Dies ermöglicht es, ihren Ursprung, ihre Entwicklung und ihre Population besser zu verstehen.

ET wird Schwarze Löcher und Neutronensterne detailliert untersuchen, die Schwerkraft in Umgebungen messen, in denen Phänomene aus Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie vorherrschen, und neue Wege beschreiten, um dunkle Materie und dunkle Energie zu entschlüsseln.

Multimessenger-Astronomie

Das Einstein-Teleskop ist Teil der weltweiten Gravitationswellenforschung, die 2015 mit der erstmaligen direkten Messung von Gravitationswellen einen Durchbruch erzielte. Seither hat sich die Gravitationswellen-Astronomie rasant entwickelt – mit vielen neuen Beobachtungen und einem wachsenden internationalen Netzwerk.

Als europäisches Nachfolgeprojekt der aktuellen Detektorgeneration wird ET die Gravitationswellen Astronomie auf ein neues Niveau heben: Es ist ein Schlüsselprojekt für die sogenannte Multimessenger-Astronomie, bei der Gravitationswellen gemeinsam mit anderen Signalen wie Licht, Radiowellen, Neutrinos oder Teilchen ausgewertet werden. So lassen sich komplexe kosmische Vorgänge besser verstehen: von der Entstehung schwerer Elemente, wie beispielsweise Gold, bis hin zum Verhalten von Materie unter extremsten Bedingungen.

Viele Quellen von Gravitationswellen, z. B. verschmelzende Neutronensterne, senden Gravitationswellen nicht nur aus, wenn sie endgültig verschmelzen, sondern bereits einige Sekunden bis mehrere Stunden zuvor – also bevor kosmische Strahlung, Astroteilchen, optische Signale oder andere elektromagnetische Wellen die Erde erreichen. Dies macht sie zu einem idealen Auslöser, um andere Teleskope zu benachrichtigen und sie auf das Ereignis auszurichten.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Kilonova (GW170817) von 2017, bei der Gravitationswellen einen Multi-Messenger-Alarm auslösten. Hunderte von Teleskopen reagierten, beobachteten das Nachleuchten und führten zu einem neuen Verständnis von Kilonovae und damit verbundenen Gammablitzen. Als wichtiger Auslöser für Multi-Messenger-Beobachtungen wird ET weltweit mit zahlreichen Teleskopen und Astroteilchendetektoren verbunden sein.

„ET wird hunderttausende Verschmelzungen von Doppelsystemen sowie tausende Multi-Messenger-Quellen beobachten, die wahrscheinlich ebenfalls Licht und Teilchen ausstrahlen und von Instrumenten erfasst werden können.

Alessandra Buonanno vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut, AEI)

Dieser Datenschatz hat das Potenzial, neue physikalische Phänomene zu enthüllen und wird wahrscheinlich zu überraschenden Entdeckungen führen.”