Das Einstein-Teleskop – Europas Zukunftsobservatorium für Gravitationswellen

Einstein Telescope and IceCube Gen2 presented at Quantum100 in Münster

Together, members of the Einstein Telescope (ET) Collaboration and the IceCube Gen2 project presented a joint exhibition for Quantum100 in Münster, the concluding event of the Quantum Year 2025.

Lusatia officially third candidate location for the Einstein Telescope

It has yet to be decided where the Einstein Telescope will be built, but teams at candidate locations are already doing feasibility and preparatory studies. By now, Lusatia has formally been accepted as a candidate location, bringing the total of candidate locations to three.

The Einstein Telescope has been confirmed as key to international competitiveness

The preparatory phase of the Einstein Telescope (ET) project has been selected as one of the most promising outcomes of Germany's national prioritisation process for large-scale research infrastructures.

Statement of the German ET Community on the coalition agreement of the new German Government regarding gravitational wave astronomy

The German scientific community engaged in gravitational wave astronomy welcomes the

statements in the coalition agreement saying “Wir beteiligen uns am Wettbewerb um einen Gravitationswellendetektor” and “Wir befürworten die Errichtung des Einstein-Teleskops in Deutschland als europäisches Leuchtturmprojekt“ as an important and timely step forward.

The Science of ET – Blue book published on arXiv, with large German contribution

With the Blue Book, members of the ET Collaboration present a comprehensive discussion of ET´s science objectives, providing state-of-the-art predictions for the capabilities of ET in both geometries currently under consideration, a single site triangular configuration or two L-shaped detectors.

Was ist ET?

Das Einstein-Teleskop (ET) ist ein geplantes unterirdisches Observatorium für Gravitationswellen: Winzige Erschütterungen in der Raumzeit, die durch gewaltige kosmische Ereignisse wie die Kollision von schwarzen Löchern oder Neutronensternen entstehen. Mit seiner außergewöhnlichen Empfindlichkeit wird ET bisher unzugängliche Bereiche des Universums erforschen und so grundlegende Fragen der Physik und Astrophysik beantworten: Wie entstehen schwarze Löcher? Wie hat sich das frühe Universum entwickelt? Sind unsere aktuellen Naturgesetze, wie die Relativitätstheorie, vollständig?

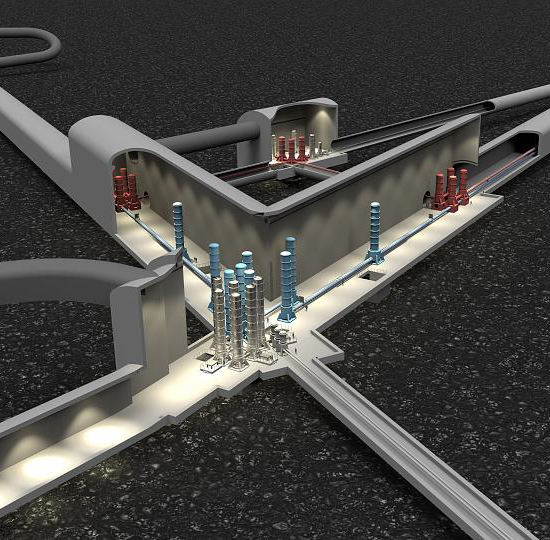

Ein Multi-Detektor

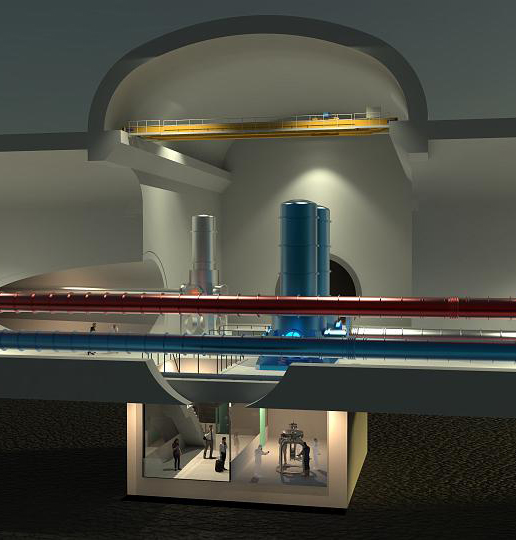

ET wird ein Observatorium sein, das die Beschränkungen heutiger Detektoren überwindet, indem es mehr als nur einen Gravitationswellen-Detektor beherbergt.

Es wird aus drei ineinander verschachtelten Detektoren gebildet, von denen jeder aus zwei Interferometern mit 10 km langen Armen besteht.

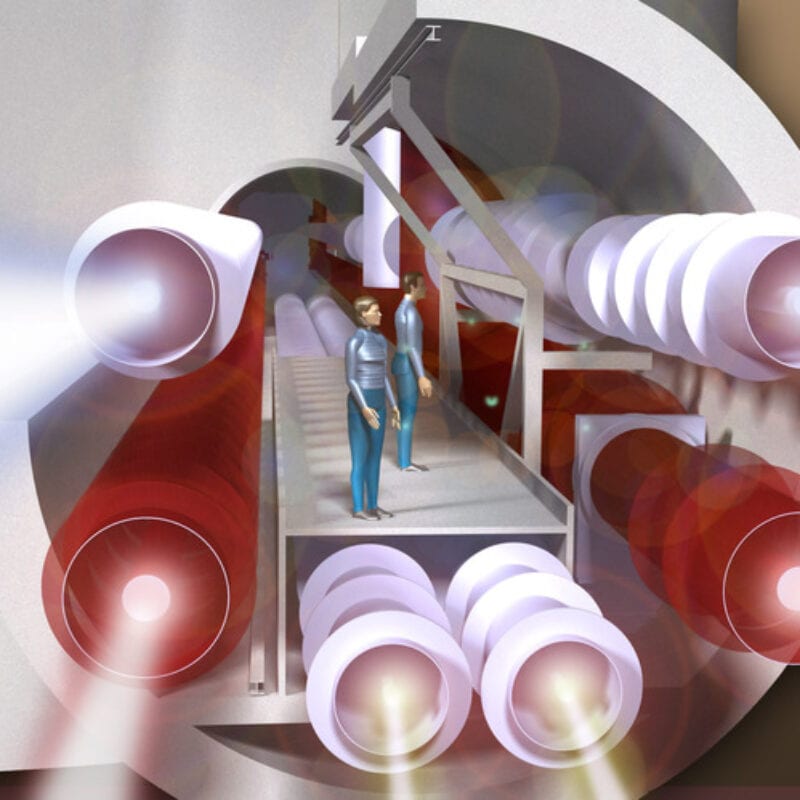

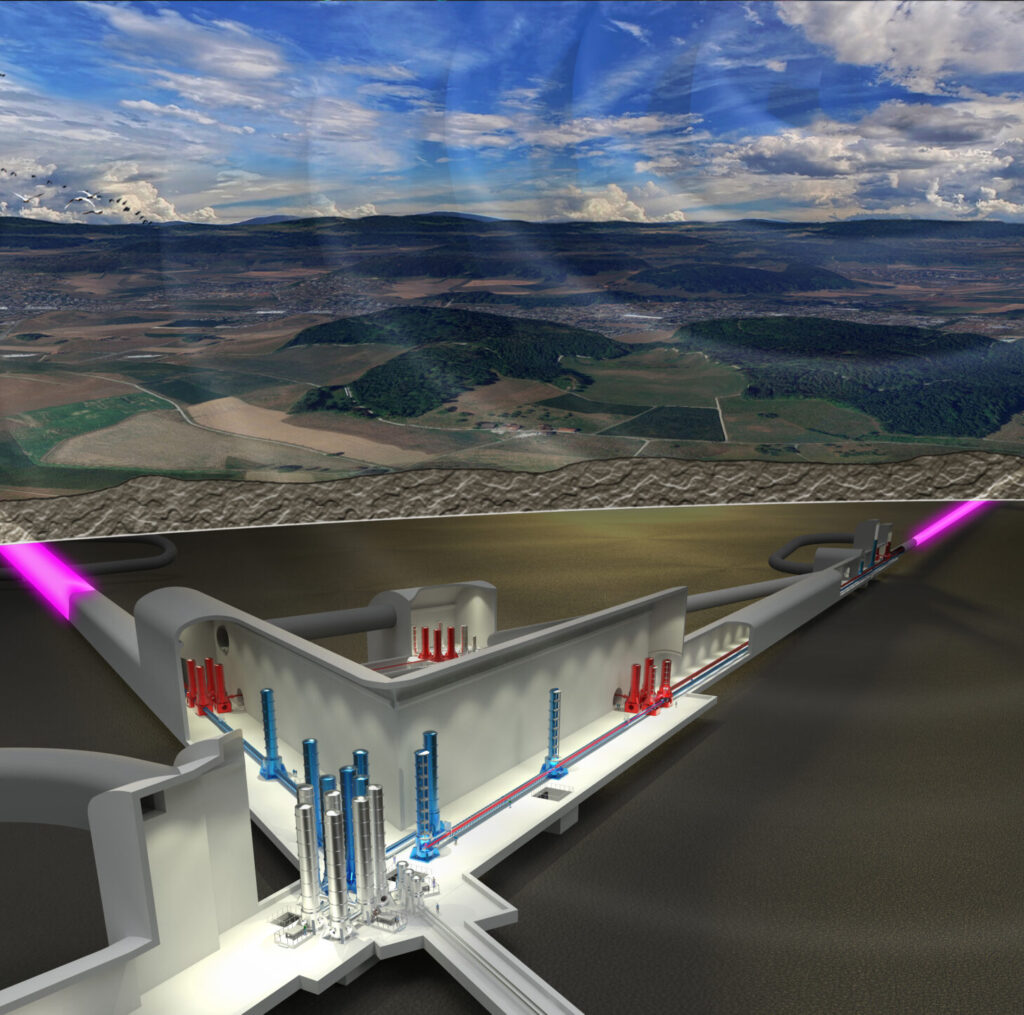

Wie funktioniert ET?

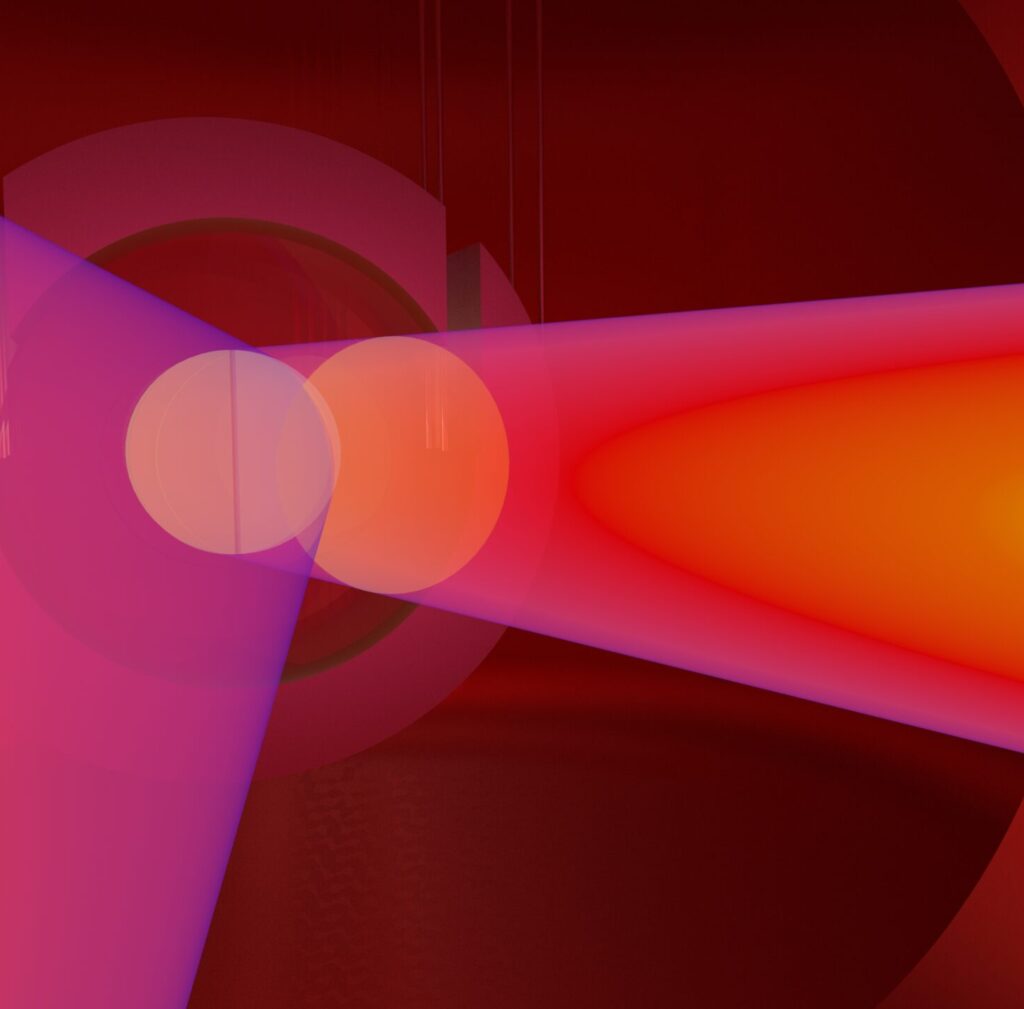

Das Einstein-Teleskop misst Gravitationswellen – winzige Erschütterungen der Raumzeit, die entstehen, wenn sich massive Himmelskörper wie Schwarze Löcher oder Neutronensterne bewegen oder miteinander verschmelzen. Dazu nutzt ET das Prinzip eines Laserinterferometers:

Laserlicht wird in zwei lange, unterirdische Vakuumröhren ausgestrahlt, die rechtwinklig angeordnet sind. Am Endpunkt der Röhren werden sie von Spiegeln, sogenannten Testmassen, reflektiert und zum Ausgangspunkt zurückgeleitet. Überlagern sich die Signale der beiden Laserarme am Ausgangspunkt exakt, wurde keine Gravitationswelle gemessen. Hat jedoch eine Gravitationswelle einen Laserarm durchquert, hat sie seine Länge durch Stauchung oder Quetschung der Raumzeit verändert. Diese Längenunterschied kann durch die Interferenz beim Überlagern der beiden Laserstrahlen präzise nachgewiesen werden.

ET wird aufgrund seiner besonderen Technologie kleinste Längenänderungen von weniger als dem Durchmesser eines Atoms messen können.

Teleskop im Untergrund

Die ET-Interferometer werden sich in Tunneln befinden, die 200-300 m tief unter der Erde liegen. Hier ist das Observatorium hervorragend vor Störungen geschützt – etwa durch seismische Vibrationen, Temperaturschwankungen oder andere Umwelteinflüsse. So sind die extrem präzisen Messungen möglich, die ET leisten soll.

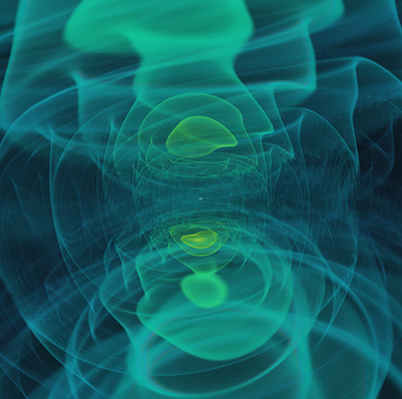

Was sind Gravitationswellen?

Gravitationswellen sind winzige Verformungen der Raumzeit, die von beschleunigten Massen im Universum erzeugt werden – zum Beispiel von verschmelzenden Schwarzen Löchern oder Neutronensternen.

Albert Einstein sagte die Existenz von Gravitationswellen 1916 im Zuge seiner Arbeiten an der Relativitätstheorie voraus. Erst gut 100 Jahre später, 2015, gelang es erstmals, sie direkt nachzuweisen.

ET wird Gravitationswellen von Schwarzen Löchern, Neutronensternen und anderen, heute möglicherweise noch unbekannten, kosmischen Phänomenen messen. Die Daten, die ET liefern wird, werden wesentlich dazu beitragen, das frühe Universum, die Entstehung schwerer Elemente, wie beispielsweise Gold, die Natur der Schwerkraft und sogar mögliche neue Physik jenseits von Einsteins Theorie besser zu verstehen.

Warum braucht es ein neues Gravitationswellen-Observatorium?

Bisherige Observatorien haben die Existenz von Gravitationswellen bewiesen – ab jetzt geht es darum, aus diesen Signalen noch mehr Informationen zu gewinnen. Das Einstein-Teleskop wird deutlich empfindlicher sein und viel mehr Quellen erfassen als bisherige Detektoren. Zudem ist es das erste Observatorium dieser Größe, das vollständig unterirdisch gebaut wird und mit kryogen gekühlten Komponenten arbeitet. Dank dieser Kombination kann ET auch Gravitationswellen mit deutlich niedrigeren Frequenzen als alle bisherigen Gravitationswellendetektoren messen. Damit kann die Lücke zwischen erdgebundener und weltraumgestützter interferometrischer Gravitationswellendetektion geschlossen werden. So wird es gelingen, erstmals besonders massereiche verschmelzende Schwarzer Löcher, Signale aus der Frühzeit des Universums oder das Innenleben von Neutronensternen noch genauer zu untersuchen.

Außerdem: Wird ein Gravitationswellensignal gleich von mehreren Detektoren weltweit gemessen, führt die Auswertung zu besonders präzisen, zuverlässigen und aussagekräftigen Ergebnissen. ET wird damit auch eine bedeutende Ergänzung für das gesamte Netzwerk erdgebundener Observatorien sein.

Warum stärkt ET europäische Zusammenarbeit?

ET ist ein europäisches Projekt mit globaler wissenschaftlicher Strahlkraft. Es ist ein gemeinsames Vorhaben vieler europäischer Staaten, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Entscheidung über den Standort wird auf europäischer Ebene getroffen und auch der Betrieb soll international koordiniert werden.

ET stärkt nicht nur Europas Stellung in der internationalen Spitzenforschung, es schafft auch langfristig neue hochqualifizierte Arbeitsplätze – in Wissenschaft, Technik und Industrie. Schon heute ist ET ein Impulsgeber für wirtschaftliche Entwicklung, Ausbildung und technologische Innovationen in den beteiligten Regionen und schafft neue Chancen für junge Talente.

Wo soll ET entstehen?

Für den Bau des Einstein-Teleskops sind drei europäische Regionen in der engeren Auswahl:

- Die Euregio Maas-Rhein im Grenzgebiet von Belgien, Deutschland und den Niederlanden.

- Die italienische Insel Sardinien.

- Die sächsische Lausitz im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien.

Die Entscheidung über den endgültigen Standort des Einstein-Teleskops wird voraussichtlich 2026/2027 getroffen. Diese Entscheidung wird die europäische Wissenschaft über Jahrzehnte hinweg prägen. Sie muss daher in einem transparenten und faktenbasierten Verfahren mit dem Ziel getroffen werden, die langfristige Tragfähigkeit des Projekts zu sichern und gleichzeitig den Geist der europäischen Zusammenarbeit zu wahren.